未来可期:人工智能将在这些领域崭露头角

回顾2024年,人工智能正以前所未有的速度改变着我们的生活。专家预计,在未来3至5年内,AI技术将迎来快速发展期,并在日常生活中扮演越来越重要的角色。

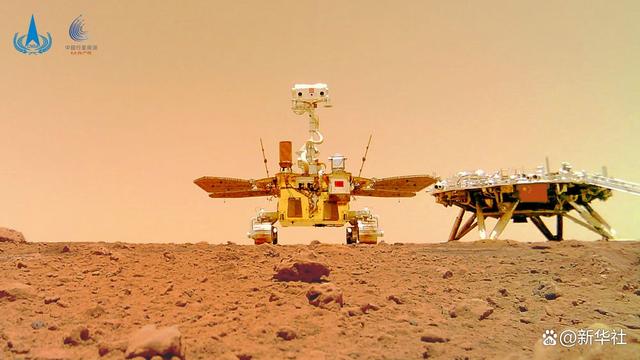

AI不仅将在许多领域带来新的突破,还将助力星际探索。从“嫦娥”奔月到“天问”探火,中国航天事业正在创造一个又一个新的辉煌成就。人工智能作为关键推动力量,在这一过程中发挥着重要作用。

在中国空间站任务中,借助AI技术的微波雷达确保了天舟货运飞船与空间站之间精准对接的成功;而基于AI的实时数据分析、特征提取和早期预警系统,则使航天器能够自我监测健康状态,并在复杂的太空环境中保持长期稳定运行。此外,“卫星智能工厂”实现了从组装到测试的整体自动化,极大提高了我国航天器制造的效率。

这些进展标志着人工智能与航天探索深度融合的新时代正在来临。

天问一号成功着陆火星,并发布了首批科学影像图(新华社发,国家航天局供图)。在这次深空探索任务中,AI技术展现了非凡的潜力。祝融号火星车利用人工智能驱动的探测仪器,对火星表面进行了多光谱、高分辨率的详细探测。

展望未来,中国载人航天计划雄心勃勃。2025年,神舟二十号、二十一号飞船与天舟九号将再度踏上太空之旅;与此同时,长征十号运载火箭、梦舟载人飞船和揽月月面着陆器等新型装备正在紧锣密鼓地研发中。中国正全力以赴,在2030年前实现中国人登陆月球的目标。

人工智能在这些航天任务中起到了关键作用,为未来太空探索赋能。哈电集团佳木斯电机股份有限公司的高压电机数字化装配车间就是一个生动的例子:机器人手臂来回转动,库房里整装待发的电机准备运往各地。“数智化”浪潮正在重塑东北老工业基地黑龙江的装备制造领域。

《中国互联网发展报告2024》显示,全国已建成了近万家数字化车间和智能工厂。人工智能与制造业深度融合,在钢铁厂房内,六轴机器人、桁架机器人和AGV小车穿梭其间;成千上万个传感器如同“智能神经元”,精密监控生产线的每一个环节。在能源行业,大模型学习了电力行业的规则和经验,成为辅助运营的重要工具。

在东方汽轮机有限公司的叶片加工无人车间里,AGV小车正在运送叶片部件(新华社记者 胥冰洁 摄)。未来几年,随着AI算法的成熟和数据量的增长,人工智能有望在制造业中实现更广泛的自动化应用,甚至达到无人化生产。根据中国信息通信研究院发布的《人工智能发展报告(2024年)》,人工智能将赋能新型工业化向纵深发展,在实体经济中的应用场景将进一步拓展,并加速渗透至生产制造环节,推动企业迈向全方位、深层次的智能化转型升级。

此外,在中国科学院自动化研究所,一款心脑血管介入手术机器人不仅能进行精确导航,还能减少放射性辐射对医生的危害。项目负责人刘市祺表示:“许多复杂的手术因此变得更加高效。”

中国科学院自动化研究所研发了一款心脑血管介入手术机器人,新华社记者顾天成拍摄了相关照片。

在太原的北齐壁画博物馆中,AI结合虚拟现实技术的应用让参观者能够近距离接触那些因保护而无法对外开放的墓室壁画;许多乒乓球训练基地利用AI精准识别运动员击球落点,从而提升竞技表现。商家借助大模型生成商品详情和图文营销素材,以加强销售转化率;快递小哥通过智能提示优化配送效率;智能问诊系统则提供专业且有温度的咨询服务,并为医生推荐治疗方案。

随着越来越强大的大模型出现,人工智能的应用场景愈加丰富多元,正在重塑我们的生活方式。在科研领域,2024年诺贝尔奖揭晓后引发了关于“诺奖属于人类还是人工智能”的讨论。“AI的深远影响才刚刚开始。”李飞飞教授如是说。她指出,从蛋白质机理探索、药物发现和优化、酶改造及生物基化学品生成,到科学育种与气象预测等多方面,人工智能都将帮助科学家们更快地取得更多科研成果。

邹晓冬表示:“技术与基础科学的交叉融合将成为常态。”他强调,作为这一过程中的核心驱动力之一,人工智能将推动科学研究不断突破传统框架,实现更加深远和广泛的创新。